Annalena Röser

Die soziale Stratifizierung kulinarischer Praktiken. Empirische Analysen von Gastronomiebesuchen, häuslichen Kochgewohnheiten und Länderküchenkenntnissen in Deutschland

Essen ist eine universelle Notwendigkeit – und zugleich eine kulturelle Aktivität, in der sich soziale Zugehörigkeiten und Unterschiede zeigen. Kulinarische Gewohnheiten spiegeln nicht nur individuelle Vorlieben, sondern sind auch Ausdruck von Gruppenzugehörigkeiten, Ressourcenausstattungen und Distinktionsbestrebungen. Als Bestandteil der alltäglichen Lebensführung sowie der sozialen und kulturellen Teilhabe stellen kulinarische Praktiken daher ein vielversprechendes Untersuchungsfeld für die Entstehung und Reproduktion sozialer Ungleichheiten dar.

Die Dissertation untersucht aus sozialstruktureller Perspektive, wie Gastronomiebesuche, häusliche Kochgewohnheiten und Länderküchenkenntnisse in Deutschland sozial strukturiert sind. Im Vordergrund stehen der Einfluss von Ressourcen – etwa von Einkommen und kulturellem Kapital –, der kulinarischen Sozialisation in der Kindheit sowie struktureller und persönlicher Restriktionen, wie der gastronomischen Infrastruktur oder das Befolgen bestimmter Ernährungsweisen. Darüber hinaus werden die Wirkungsmechanismen untersucht, die etwaigen Ressourceneffekten zugrunde liegen. Exemplarische Fragen sind: Welche Rolle spielt die Beliebtheit eines Restaurants im sozialen Umfeld bei der Wahl gastronomischer Angebote, und unterscheidet sich dies zwischen sozialen Gruppen? Steckt hinter dem Konsum exotischer Länderküchen ein genuines Interesse an fremden Küchen oder vielmehr ein Distinktionsbedürfnis der statushöheren Gruppen? Und ist das kulinarische Verhalten ressourcenschwächerer Personen ausschließlich von Notwendigkeiten geprägt oder auch von moralischen und ökologischen Überlegungen beeinflusst?

Zur Analyse werden verschiedene Dimensionen kulinarischer Praktiken unterschieden: Zum einen vertikale Unterscheidungen von gastronomischen Einrichtungen und Gerichten – etwa nach Preis, Qualität und Komplexität; zum anderen horizontale Differenzierungen und Einteilungen von Länderküchen. Ergänzend werden ernährungsbezogene Orientierungen berücksichtigt, die moralische, gesundheitsbezogene oder kulturell-religiöse Motive umfassen und quer zu diesen beiden Dimensionen liegen. Die Analyse stützt sich auf Daten der bevölkerungsrepräsentativen Studie Kulturelle Bildung und Kulturpartizipation in Deutschland III. In der dritten Welle der Panelstudie wurden eigens entwickelte Fragen zu kulinarischen Praktiken und Interessen erhoben.

Projektbearbeitung: Annalena Röser, M.A.

Projektbetreuung: Prof. Dr. Gunnar Otte

Projektdauer: 2024 - 2026

Finanzierung: Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ)

Joschka Baum

Computerspiele als Kulturgut?

Im Anschluss an Pierre Bourdieu hat sich in der Soziologie in den letzten Jahrzehnten ein Forschungsfeld zur Erklärung des sozial bedingten Geschmacks in verschiedenen künstlerischen Feldern entwickelt. Die Dissertation prüft, inwieweit die hier etablierten Konzepte und Theorien für den Bereich der Computerspiele Geltung beanspruchen können. Als Ausgangspunkt dient die Überlegung, dass Computerspiele ein hybrides Medium mit ludischen, stilistischen und narrativen Inhalten darstellen. Durch das Spannungsfeld zwischen Spiel und Ästhetik unterscheiden sie sich maßgeblich von anderen Kulturgütern. Um diese Aspekte breit zu untersuchen, werden zwei Datenquellen kombiniert. Nutzergenerierte Verschlagwortungssysteme einer Internetplattform für Videospiele werden genutzt, um herauszuarbeiten, entlang welcher Dimensionen Videospiele von Marktakteuren kategorisiert werden und welche Profilbildungen bei Entwicklern und Publishern erkennbar sind. Diese angebotsbezogenen Daten werden mit Informationen zum Computerspielverhalten aus der Bevölkerungsumfrage „Kulturelle Bildung und Kulturpartizipation in Deutschland II“ verknüpft. Untersuchen lässt sich damit, wie individuelle Computerspielpräferenzen zustande kommen und inwieweit sie mit dem Geschmack in anderen Sparten wie Musik und Film zusammenhängen. Auch die Rezeption von Computerspielen wird untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Relevanz der kulturellen Eigenschaften von Spielen, also der subjektiven Relevanz der Geschichte, der Musik und der visuellen Darstellung für die Spieler.

Projektbearbeitung: Joschka Baum, M.A.

Projektbetreuung: Prof. Dr. Gunnar Otte

Projektdauer: 2020 - 2023

Finanzierung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Holger Lübbe

Wie lässt sich kulturelle Bildung messen? Entwicklung und Prüfung eines Messinstruments für kulturelle Kompetenzen in der Bevölkerung

Nach Bourdieus Theorie der Kunstwahrnehmung sind Kunstwerke komplexe Gebilde, deren Verständnis einen Prozess der Dekodierung erfordert. Menschen, denen die kulturelle Kompetenz dafür fehlt, erschließen den Sinn von Kunst nur eingeschränkt und bleiben ihr häufig fern. Da kulturelles Kapital statusabhängig vererbt wird und dies wiederum den Bildungserfolg beeinflusst, bildet die kulturelle Reproduktion einen zentralen Mechanismus der Statusreproduktion. Während Kulturkonsum und Geschmack vielfach untersucht wurden, gibt es bislang nur wenige quantitative Analysen zur Kunstrezeption. Bildung und objektiviertes kulturelles Kapital erweisen sich zwar als starke Prädiktoren, doch eine geeignete Operationalisierung des inkorporierten kulturellen Kapitals, die ästhetische Kompetenz empirisch fassbar macht, fehlt bisher. Entsprechend fehlt auch die Möglichkeit, das Bourdieusche Argument in seiner tatsächlichen Wirkung gegenüber Alternativerklärungen, etwa der Distinktion, nachzuweisen. Die kulturelle Kompetenzdiagnostik steht insgesamt noch in den Anfängen: PISA und die Bildungsstandards konzentrieren sich auf die Hauptfächer, und es gibt nach wie vor Zweifel an der Messbarkeit kultureller Bildung.

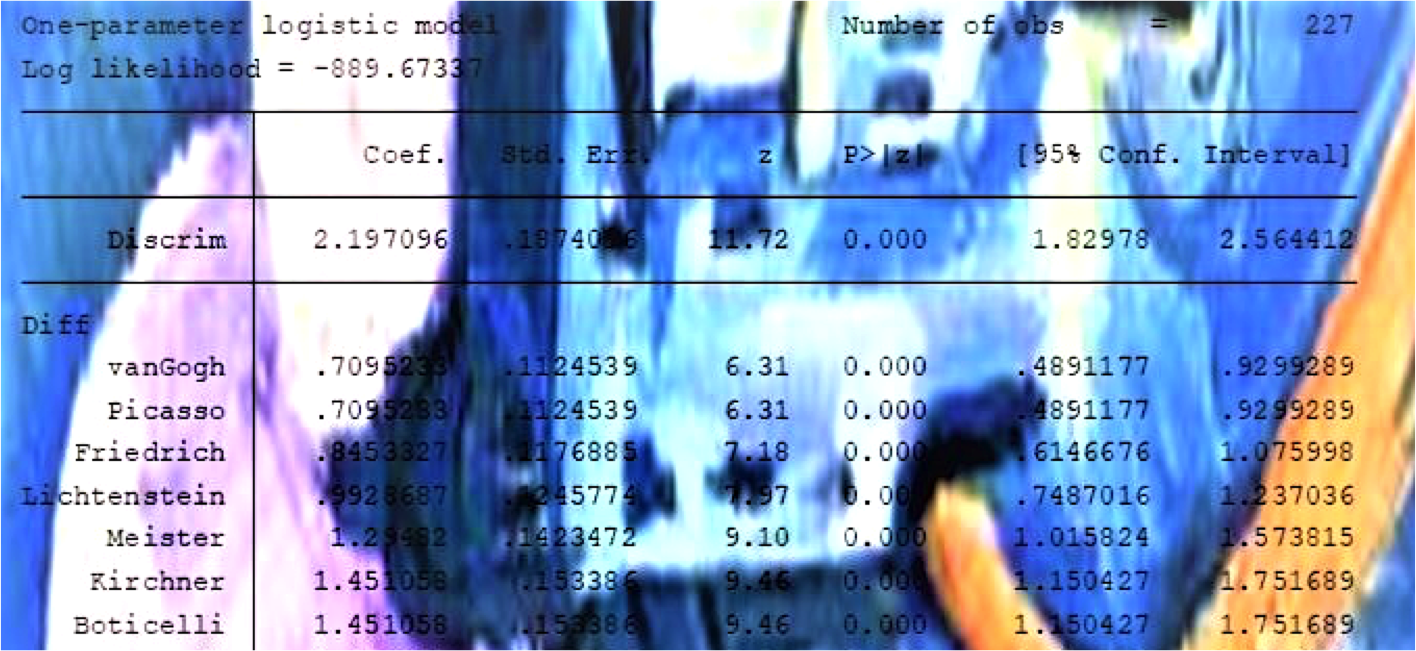

Das Promotionsprojekt setzt an diesem Punkt an. Angelehnt an die Kompetenzdiagnostik werden kompetenzbasierte Testinstrumente modellgeleitet für zwei Sparten – Bildende Kunst und Musik – im Rahmen einer Bevölkerungsumfrage entwickelt. Das Modell umfasst vier Dimensionen rezeptiver Kulturkompetenz, von denen drei operationalisiert und empirisch validiert wurden: 1. Kunst- bzw. musikhistorisches Kontextwissen; 2. Analyse- und Herstellungswissen; 3. Deutung und Transfer (Bildende Kunst) bzw. Notation (Musik). Grundlage der Skalierung und Modellprüfung bildet das dichotome Rasch-Modell. Die Ergebnisse zeigen, dass die Erfassung kultureller Kompetenzen in standardisierten Bevölkerungsumfragen anspruchsvoll, aber erfolgreich umsetzbar ist. Die entwickelten Skalen erfüllen hohe messtheoretische Standards und erklären Unterschiede in der Kulturpartizipation deutlich besser als grobe Proxy-Indikatoren wie der höchste Bildungsabschluss. Damit liefert das Projekt nicht nur eine empirisch fundierte Operationalisierung des inkorporierten Kulturkapitals, sondern auch ein Werkzeug für die differenzierte Wirkungsanalyse im Kontext kultureller Bildung. Die Ergebnisse eröffnen Perspektiven für die empirische Kultursoziologie, das Bildungs- und Kulturmonitoring sowie für die Erforschung von Transfereffekten.

Projektbearbeitung: Holger Lübbe, M.A.

Projektbetreuung: Prof. Dr. Gunnar Otte

Projektdauer: 2016 - 2023

Finanzierung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Wichtigste Publikationen:

Lübbe, Holger (2024): Wie lässt sich kulturelle Bildung messen? Entwicklung und Prüfung eines Messinstruments für kulturelle Kompetenzen in der Bevölkerung. Mainz: Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Dissertation).

Katharina Kunißen

The Independent Variable Problem. Welfare Stateness as an Explanatory Concept

When examining the extent to which welfare state policies are responsible for different outcomes for individuals in different countries, an empirical operationalisation of the welfare state or of specific elements of social policy-making is required. Substantial problems arise concerning prevalent operationalisation practices. Essentially, these problems all relate to one key issue: While there is a great number of contributions addressing the measurement of differences between welfare states per se and as a dependent variable, there is a distinct lack of feasible recommendations when it comes to the operationalisation of welfare stateness as an independent variable. In light of the great number of studies assuming an effect of welfare policies on social phenomena, the lack of standardised proceedings surprises. Instead of following a comparable and somewhat formalised approach, scholars implement very different operationalisations.

To this date, there is no systematic test of how such varying proceedings may affect results and their comparability. Similarly, a detailed conceptual discussion on which features of the welfare state are relevant for the explanation of specific outcomes is missing. This contribution fills both gaps. First, it unravels the pitfalls of existing approaches and demonstrates how strongly empirical results vary depending on the chosen operationalisation. Second, it proposes a way to standardise proceedings by deducing four distinct conceptualisations of welfare stateness as independent variables: The Responsive Welfare State, the Enabling Welfare State, the Normative Welfare State and the Assessed Welfare State. As a result, the operational choices are limited in a theoretically meaningful way to indicators that correspond to these conceptualisations. In an empirical test, the systematised concepts proved to be useful in overcoming the “independent variable problem”: they narrow down relevant facets of welfare stateness and their functions and thus serve as guidelines for the theoretical derivation of relevant analytical perspectives, their empirical operationalisation and the interpretation of results.

Projektbearbeitung: Katharina Kunißen, M.A.

Projektbetreuung: Prof. Dr. Gunnar Otte

Projektdauer: 2015 - 2021

Wichtigste Publikationen:

Kunißen, Katharina (2023): The Independent Variable Problem. Welfare Stateness as an Explanatory Concept. Wiesbaden: Springer VS. (Open Access: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-39422-6)

Kunißen, Katharina (2019): The Independent Variable Problem. Welfare Stateness as an Explanatory Concept. Mainz: Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Dissertation).

Kunißen, Katharina (2019): From Dependent to Independent Variable: A Critical Assessment of Operationalisations of ‘Welfare Stateness’ as Macro-Level Indicators in Multilevel Analyses. Social Indicators Research 142 (2): 597-616. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-018-1930-3 → Full text (read only)

Mara Boehle

Ursachen und Wandel familialer Armut in Deutschland, 1962 bis 2009.

Eine theoretische und empirische Analyse

Familien − obwohl laut Grundgesetz „unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“ stehend − stellten bereits in den 1970er Jahren eine zentrale Risikogruppe der Armut dar. Seither ist der Anteil einkommensarmer Familien nahezu kontinuierlich angestiegen und verfestigt sich seit einigen Jahren auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Obwohl die Erklärung solcher Prozesse zu den zentralen Aufgaben der Soziologie zählt, fehlt es bislang an systematischen Erklärungsversuchen und empirischen Analysen dieses Phänomens. Das (Dissertations-)Projekt hat zum Ziel, die Gründe für den Anstieg familialer Armut systematisch zu untersuchen. Dieses erfolgt unter Zugrundelegung eines theoretischen und empirischen Mehrebenenmodells, das das Einkommensarmutsrisiko von Familien, d.h. von Haushalten mit Kindern, als Funktion haushaltsbezogener (Mikro) und zeitabhängiger struktureller Faktoren (Makro) begreift. Zentrale Anknüpfungspunkte auf der Makroebene sind die ökonomischen, haushaltsdemografischen und politisch-institutionellen Wandlungsprozesse seit den 1970er Jahren − wie zunehmende Arbeitsmarktrisiken, der quantitative Anstieg seit jeher armutsgefährdeter Alleinerziehender, die Zunahme gut verdienender kinderloser Paarhaushalte und die Umgestaltungen familienpolitischer Leistungen. Die Hypothesen des Projekts werden auf Basis von um Makroindikatoren angereicherte Mikrozensusdaten überprüft, die für die Beantwortung der Forschungsfrage gut gerüstet, bislang aber noch ungenutzt sind.

Bisherige Ergebnisse der Studie zeigen, dass es weniger am Vorhandensein von Kindern als solches liegt, dass die relative Armut von Familienhaushalten seit den 1970er Jahren häufiger geworden ist, sondern der Anstieg vor allem auf die sich seit diesem Zeitpunkt polarisierende Komposition familialer und kinderloser Haushalte zurückgeht. Der Anstieg kinderloser Doppelverdienerhaushalte hat zudem dazu geführt, dass eine hohe Erwerbsintensität zur Armutsvermeidung wichtiger geworden ist, die jedoch gerade in Familienhaus-halten selten vorkommt und über die Zeit auch nicht angestiegen ist. Familienpolitische Leistungen, wie die erst seit einigen Jahren in Westdeutschland ausgebaute öffentliche Kinderbetreuung für unter 3-Jährige sowie das Kindergeld erweisen sich dabei auch als sozialpolitisch wirksam: Sie weisen deutlich armuts-reduzierende Effekte für Einelternfamilien auf, die seit den 1970er Jahren einen immer größeren Bereich des Familiensektors und eine immer zentralere Armutsrisikogruppe bilden.

Projektbearbeitung: Mara Boehle, M.A.

Projektbetreuung: Prof. Dr. Christof Wolf (GESIS und Universität Mannheim) und Prof. Dr. Peter A. Berger (Universität Rostock)

Projektdauer: 2011 - 2015

Finanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Wichtigste Publikationen

Boehle, Mara (2019): Armut von Familien im sozialen Wandel: Verbreitung, Struktur, Erklärungen. Wiesbaden: Springer VS

Boehle, Mara (2015): Armutsmessung mit dem Mikrozensus: Methodische Aspekte und Umsetzung für Querschnitts- und Trendanalysen. GESIS Papers 2015/16. Köln: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften.

→ Link

Boehle, Mara und Wolfgang Voges (2013): Die Entwicklung familialer Armut im Kontext sozialstrukturellen Wandels, 1962 bis 2009. ZeS-Report Vol. 18, No. 2. Bremen: Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen.

→ Link

Boehle, Mara und Christof Wolf (2012): Understanding time as socio-historical context: Analyzing social change within the framework of multilevel analysis. GK SOCLIFE Working Paper Series 14/2012. Köln: Research Training Group, Universität Köln.

→ Link